بقیہ دوسرا اور آخری حصہ

’’۔۔۔یہ ہمارے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ ہمیں’کاش ‘ کے پھولوں والے کسی اور میدان کا پتہ نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم نئے سرے سے کسی اور لوکیشن پر پھر سے شروعات کریں۔۔۔ لیکن’کاش‘ کے پھولوں والا پس منظر۔۔۔ ہم نے دو سال بعد ایسی ہی ایک لوکیشن پر انہی اداکاروں اور فلمی یونٹ کے ساتھ بقیہ شوٹنگ مکمل کی۔۔۔۔‘‘

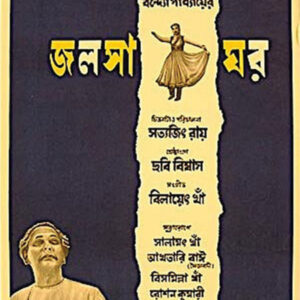

1955 ء میں پیش ہوئی پاتھِر پانچلی ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی اور بنگالی سینما میں’ متوازی سینما‘ کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اِس سے شروع ہوا، رے کا سفر آگے بڑھا اور جب انہوں نے’ جولسہ گھر‘ (1958ء) بنائی تو پاتھِر پانچلی جیسا ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ خود اپنی کتاب ’ اوور فلمز، دیئر فلمز‘ میں تفصیل سے لکھتے ہیں؛

’’آپ کیا نمِتیتا گئے ہیں؟ وہاں کی حویلی دیکھی آپ نے؟‘‘ ، گھاس پھونس کی چھت والے ڈھابے میں ضعیف آدمی نے پوچھا۔

’’آپ کیا نمِتیتا گئے ہیں؟ وہاں کی حویلی دیکھی آپ نے؟‘‘ ، گھاس پھونس کی چھت والے ڈھابے میں ضعیف آدمی نے پوچھا۔

ہم کولکتہ سے ڈیڑھ سو میل دور’لال گولا ‘کے گائوں میں تھے اور کچھ دیر پہلے ہی 13 ویں نوابی حویلی کودیکھ اور اسے غیر مناسب قرار دے کر رد کر چکے تھے۔

’’نمِتیتا؟ وہ کہاں ہے؟‘‘ ،ہم نے کسی جوش کے بغیر پوچھا۔ ہم نے اس جگہ کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔

’’یہ یہاں سے ساٹھ میل دور شمال میں ہے ۔۔۔۔یہ پدما کے بائیں ہاتھ پڑتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان ہے۔ نمتیتا میں چودھریوں کی حویلی ہے۔۔۔۔ اور میرا خیال ہے آپ کو مایوس ہونے سے پہلے یہ جگہ دیکھ لینی چاہیے۔‘‘

’’ہم لوگوں کے مفت مشوروں کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے جنھیں غالباً ہماری ضرورت کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال، اب سوال صرف یہ تھا کہ ہم اس آخری مہم پر جائیں یا نہیں ۔۔۔۔۔ سِکے کے ایک ٹاس نے فیصلہ کر دیا اور ہم ساٹھ میل لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔

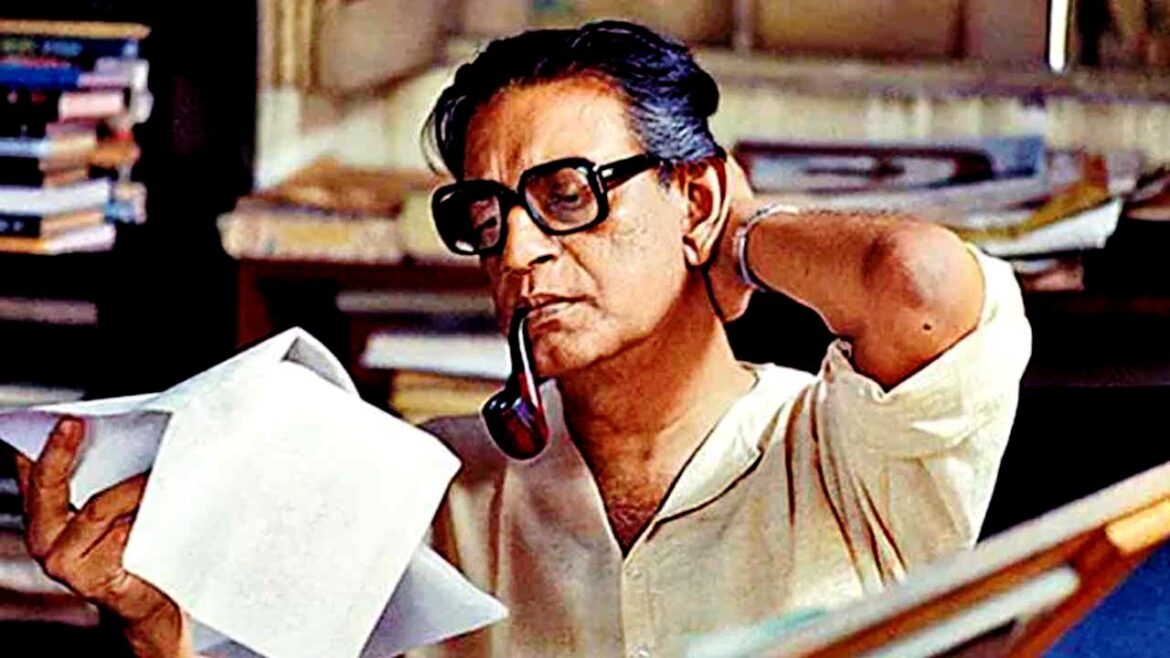

’’جب میں نے تارا شنکر بنرجی کی مشہور کہانی’’جولسہ گھر‘‘ کو فلمانے کا فیصلہ کیا، اس وقت میں اپنی دائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھائے بستر پر دراز تھا۔۔۔ اس زمانے میں تقسیم کاروں میں میری ساکھ کچھ ایسی مضبوط نہیں تھی اور شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے غیر شعوری طور پر’’جلسہ گھر‘‘ کا انتخاب کیا۔

ستیہ جت رے کی شاہکار کلاسیکی فلم ”جلسہ گھر“ کا پوسٹر

’’یہ ایک ڈرامائی کہانی تھی جسے جائز طور پر ناچ گانے سے سجایا جا سکتا تھا اور ڈسٹری بیوٹر ناچ گانے کے دیوانے تھے۔ ساتھ یہ بھی تھا، اس میں موڈ، ماحول اور نفسیاتی کرید کی بھی بہت گنجائش تھی۔۔۔۔۔ موسیقی کی محفلیں منعقد کرنے کے شوق کے ہاتھوں تباہ ہو جانے والے زمیندار کے مرکزی کردار کے لیے میں نے چھبی بسواس کو منتخب کیا لیکن سب سے گھمبیر مسئلہ حویلی کی تلاش کا تھا۔ بجٹ کے محدود ہونے کی وجہ سے سٹوڈیو میں سیٹوں کی تعمیر کی عیاشی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ایسا کرنا پڑتا تو اس طرزِ تعمیر اور اس کی کہنگی اور زوال کی ہوبہو نقل تیار کرنے کے لیے میں اپنے آرٹ ڈائریکٹر پر بھروسا کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے رقم کہاں تھی۔

’’نمِتیتا میں وہ سب کچھ سچ ثابت ہوا جس کا اس معمر شخص نے دعویٰ کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ۔ اس حویلی پر چھائی ہوئی بے پناہ گہری ویرانی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ گزرے ہوے برسوں میں پدما نے اپنا پاٹ اس طرح بدل لیا تھا کہ جہاں پہلے گائوں رہے ہوں گے، وہاں اب دور دور تک ریتیلے ویرانے تھے۔ اور خود حویلی بھی، اپنے یونانی ستونوں اور ان کے اوپر بنی محرابوں سمیت، میرے تخیل کا ہوبہو عکس تھی۔ وہ ایک شکستہ اور المناک وقار کے ساتھ کھڑی ویرانوں کو تکتی نظر آتی تھی۔ وہ دریا کی موج کے ہاتھوں نیست و نابود ہونے سے معجزانہ طور پر بچ گئی تھی جو اس کے سامنے دس گز کے فاصلے تک چڑھ آیا تھا اور باغ اور اصطبلوں کو غرقاب کرکے ٹھہر گیا تھا۔

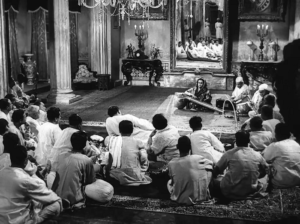

ستیہ جت رے کی کلاسیکی فلم ”جلسہ گھر“ کا ایک منظر ، جس میں مختار بیگم غزل سراں ہیں

ستر سالہ گنیندر نرائن چودھری نے، جو اس حویلی اور برطانوی حکومت کے دیے ہوئے ایک خطاب کے مالک تھے۔۔۔۔ نمتیتا کی حویلی بہترین انتخاب تھی، مسئلہ صرف جلسہ گھر کا تھا۔ ویسے تو اس حویلی میں ایک جلسہ گھر موجود تھا۔۔۔ لیکن یہ اتنا متاثرکن نہ تھا کہ موسیقی کی اُن شاندار محفلوں کے مناظر کے محل وقوع کے لیے کام دے سکے جن کا میں نے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اسے اسی طرز میں سٹوڈیو میں تعمیر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔۔۔۔ ’’نمِتیتا سے پہلی بار لوٹ کر میں نے کہانی کے مصنف مسٹر بینرجی کو ٹیلیفون کیا۔ وہ بھی مناسب لوکیشن کے سلسلے میں اتنے ہی بیتاب تھے جتنے ہم سب۔ ’’مسٹربینر جی، بالآخر ہم نے اپنی حویلی ڈھونڈ لی۔‘‘ میں نے کہا۔

’’اچھا؟ کہاں ہے وہ؟‘‘

’’ایک گمنام سی جگہ ہے، نمتیتا نام کی۔‘‘

’’کیا؟ نمتیتا؟‘‘ ، ان کی آواز میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ اس جگہ کو پہچان رہے ہوں،’’کہیں وہ چودھریوں کی حویلی تو نہیں؟‘‘

’’بالکل!‘‘

’’لیکن یہ تو حیرت ناک بات ہے! میں کبھی نمتیتا نہیں گیا، لیکن میں نے بنگالی زمینداروں کی ایک تاریخ میں چودھری گھرانے کا احوال پڑھا اور موسیقی کے شائق اوپندر نرائن چودھری ہی کا حال پڑھ کر میں نے بشمبھر رائے کا کردار تخلیق کیا تھا۔‘‘

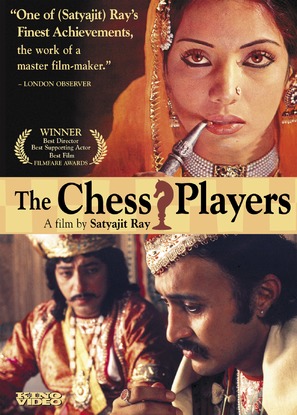

اور پھر رے نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کولکتہ ٹرائلوجی کے سنگ میل کو بھی پیچھے چھوڑا اور آگے بڑھتے رہے۔ اردو ہندی میں منشی پریم چند کی کہانی’شطرنج کے کھلاڑی‘ (1977 ء ) کا کامیاب تجربہ بھی کیا۔ 1991 ء میں ان کی لکھی اور ہدایت کاری میں بنی آخری فلم’ اجنبی( اگانتوک) تھی۔

ان کی 36 چھوٹی بڑی فیچر / دستاویزی فلموں نے ستیہ جِت رے کو عالمی شہرت عطا کی اور اب ان کا شمار دنیا کے عظیم فلمسازوں میں ہوتا ہے۔ انہیں فلم سازی کے حوالے سے بھارت کے دادا صاحب پھالکے اور رتنا ایوارڈ کے علاوہ گولڈن لوئن، گولڈن بئیر ، 2 سلور بئیر ایوارڈز، کمانڈر آف دی لیجینڈ آف آنر ( فرانس ) کے ساتھ ساتھ آسکر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

ستیہ جت رے کی واحد ہندی فلم ”شطرنج کے کھلاڑی“ وگرنہ ان کی تمام فلمیں بنگالی زبان میں تخلیق ہوئی ہیں

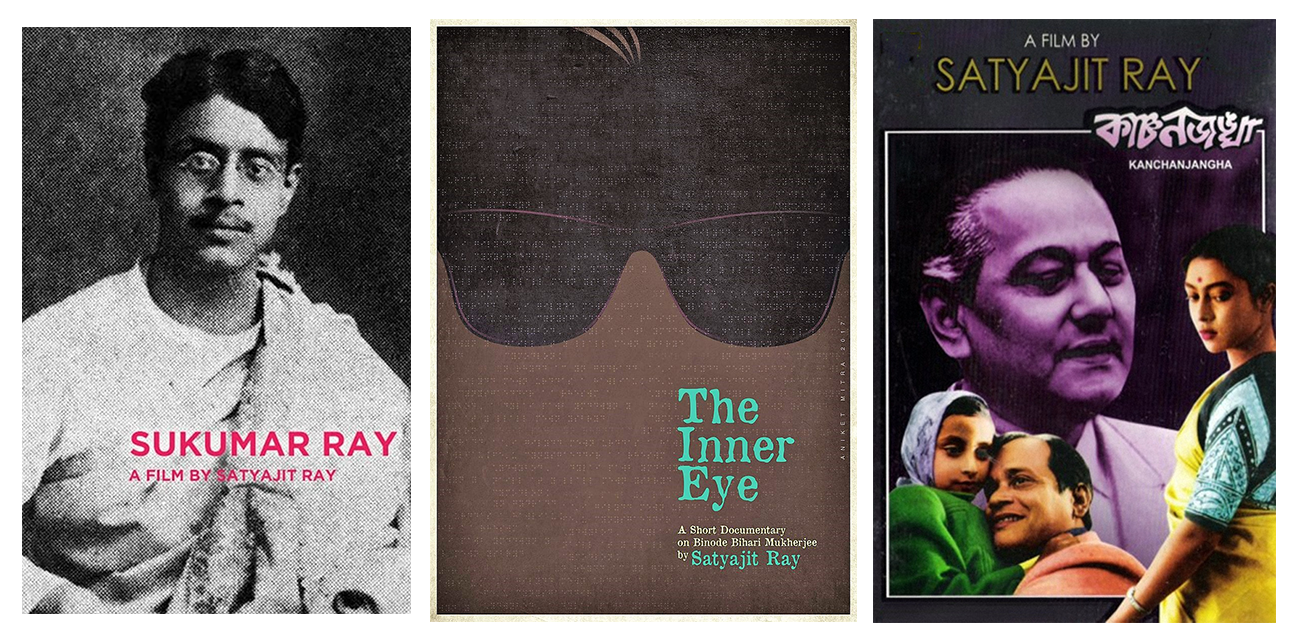

’آپو ٹرائلوجی‘، پارس پتھر (1958ء) ، جولسہ گھر (1958ء) ، دیوی (1960ء) ، مہانگر (1963 ء) چارولتا (1964ء) ، نائیک ( 1966 ء ) ، گوپی گائینے باگا بائینے (1968 ء) ، لمیٹڈ کمپنی( 1971ء ) ، دلال ( 1975ء ) ، شطرنج کے کھلاڑی (1977ء)، پِکو(1980ء) ، سدگتی(1981ء) اور گھرے۔باہرے (1984ء) ان کی چند اہم فلمیں ہیں۔ ان کی دو مختصر دستاویزی فلموں کا یہاں ذکر بے محل نہ ہو گا ؛ یہ 1972ء کی’ دِی انرآئی ہے‘ (جس میں انہوں نے اپنے نابینا مصور استاد، بینودی پہاری مْکھرجی (شانتی نکیتن ) کو خراج پیش کیا جبکہ دوسری مختصر دستاویزی فلم، ان کے اپنے والد’سُوکمار رے‘ (1987ء ) پر ہے۔

پاتھِر پانچلی سے اپنا فلمی سفر شروع کرنے اور ڈی۔ جے۔ کیمر کمپنی چھوڑنے کے باوجود’ایڈورٹائزنگ ‘سے ان کا اُنس برقرار رہا اور وہ’کلیریون ایڈورٹائزنگ ایجنسی‘ کے کافی سالوں تک ڈائریکٹر رہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی فلموں کی اشتہاری مہمات بھی خود ہی ڈیزائن کیں۔ ان کی 1971 ء کی فلم’سیمابادھا‘ (کمپنی لمٹیڈ) ’ایڈورٹائزنگ‘ سے ان کے اُنس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

یہاں مجھے ایک اور فلم کا ذکر کرنا اہم لگتا ہے۔ یہ رے کی 1962 ء کی پہلی رنگین فلم’ کنچن جنگھا‘ ہے۔ بظاہر تو یہ فلم ایک ایسے امیر کنبے جس کا سربراہ ایک صنعت کار ہے، کی کہانی ہے جو پہاڑ کنچن جنگھا کے قدموں میں موجود ‘ ہل سٹیشن’ دارجلنگ میں چھٹیاں گزارنے گیا ہے اور وہ کنچن جنگھا کی چوٹی نہیں دیکھ پاتا۔ وہ کئی بار طویل ‘ ٹریکس ‘ پر بھی جاتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس بنیادی پلاٹ، بظاہر لینئر کے اندر پھر کئی سب پلاٹ ایک ایک کرکے ابھرتے ہیں جیسے کہ بیٹی کا اپنے باپ کی طرف منفی رویہ ، اس بندے کا اسے پروپوز نہ کرنا جس سے اس کا والد بیاہنا چاہتا ہے۔ ایسے ایک نوجوان کا وہاں وارد ہونا جس نے صنعت کار کی نوکری ٹھکرائی ہوتی ہے۔۔۔۔ اس میں نیچر کا استعمال الگ سے منفرد تھا۔

فلم ساز ایک منظر کی عکس بندی کرتے ہوئے

یہ فلم رے کی پہلی اوریجنل سکرپٹ تھی اور ان کی پہلی رنگین فلم بھی لیکن ا نہوں نے پہلی بار لینئر پلاٹ کو چھوڑتے ہوئے ملٹی لئیر پلاٹ کے ساتھ فلم کو سٹرکچر کیا تھا۔

یہ تجربہ کیا تھا ؟ تب یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ فلم بری طرح فلاپ ہوئی تھی۔ رے کی موت کے بہت بعد 2005ء میں”ڈون روس“کی فلم”ہیپی اینڈینگز“ پر اپنے ریویو میں امریکی ادیبہ’الیسا کوارٹ‘ نے ایک اصطلاح کھڑی کی؛ یہ ہائپر لنک سینما کی تھی یعنی”کثیر لکیری بیانیہ ڈھانچے“ مطلب”ملٹینیئر نریٹیو اسٹکچرز“ یا ویب(ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو) جیسا سٹرکچر“ یوں رے کی اس تجرباتی فلم اور ان کے ہم عصرمرنال سین کی’ کولکتہ (1972 ء) اور رِتوِک گھاٹک کی 1973 ء کی فلم ‘ ٹائٹس نامی دریا (تیتش ایکتی نادر نام) کے اسرار ختم ہو ئے۔

رے نے اپنے ایک انٹرویو (امریکی سینیسٹا میگزین) میں کہا تھا؛

’’یہ ایک بہت ہی ذاتی نوعیت کی فلم تھی۔۔۔۔۔ یہ اپنے وقت کی نہیں بلکہ اس سے دس پندرہ سال آگے کی فلم تھی۔۔۔۔۔ میں جب پیچھے مُڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ فلم اب بھی اہم اور دلچسپ لگتی ہے۔‘‘

اس فلم سے مجھے یاد آیا کہ ستیہ جِت رے نے نیچر کے حوالے سے 1973ء میں ایک اور فلم بنائی تھی؛ ’دُورامڈتا طوفان‘(سنکیت اسانی) ، اس میں طوفانی نیچر اپنے جوبن پر ہے جبکہ فلم کے کردار قحط زدہ ہیں اور غیر انسانی رویے رکھتے ہیں۔ یہ’ کنچن جنگھا’ جس میں نیچر اور کرداروں کے موڈ ایک جیسے ہیں اور دھند میں لپٹے ہیں، کے بالکل الٹ اور ایک اور طرح کا تجربہ تھی۔

ستیہ جِت رے صرف ایک فلم ساز ہی نہیں بلکہ وہ ایک عمدہ ادیب، مصور، گیت نگار اور موسیقار بھی رہے۔ ان کی کہانیاں، گیت اور موسیقی تاحال فلموں میں برتی جاتی ہیں۔ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب ان کی کوئی کہانی یا موسیقی کسی فلم کی زینت نہ بنتی ہو۔ اس کی تازہ مثال’نیٹ فلیکس‘ کی فلم انتھالوجی’ رے‘ ہے جس میں ان کی چار چنیدہ اور اہم کہانیوں پر چار فلمیں بنائی گئی ہیں۔

رے اپنی فلموں کی موسیقی کے بارے بہت اسپیسیفیک تھے۔ وہ اپنی کتاب’اوور فلمز، دیئر فلمز‘ میں لکھتے ہیں؛

’’میں نے ٹیگور کی کہانیوں پر’’تین کنیا‘‘ بنانے کے بعد میں نے اپنی فلموں کی موسیقی خود ترتیب دینا شروع کر دی۔

اس سے پہلے میں روی شنکرسے چار باراور، علی اکبر خان و ولائیت خان سے ایک ایک بار اپنی فلموں میں کام لے چکا تھا۔ پیشہ ور موسیقاروں کے ساتھ مزید کام نہ کرنے کی بڑی سیدھی سی ایک وجہ ہے کہ میرے اپنے پاس اپنی فلموں کی موسیقی کے بارے میں بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ پیشہ ور موسیقار زیادہ دخل اندازیاں برداشت نہیں کرتے۔ میں یہ بات اور ان کی مجبوری کو سمجھتا ہوں۔

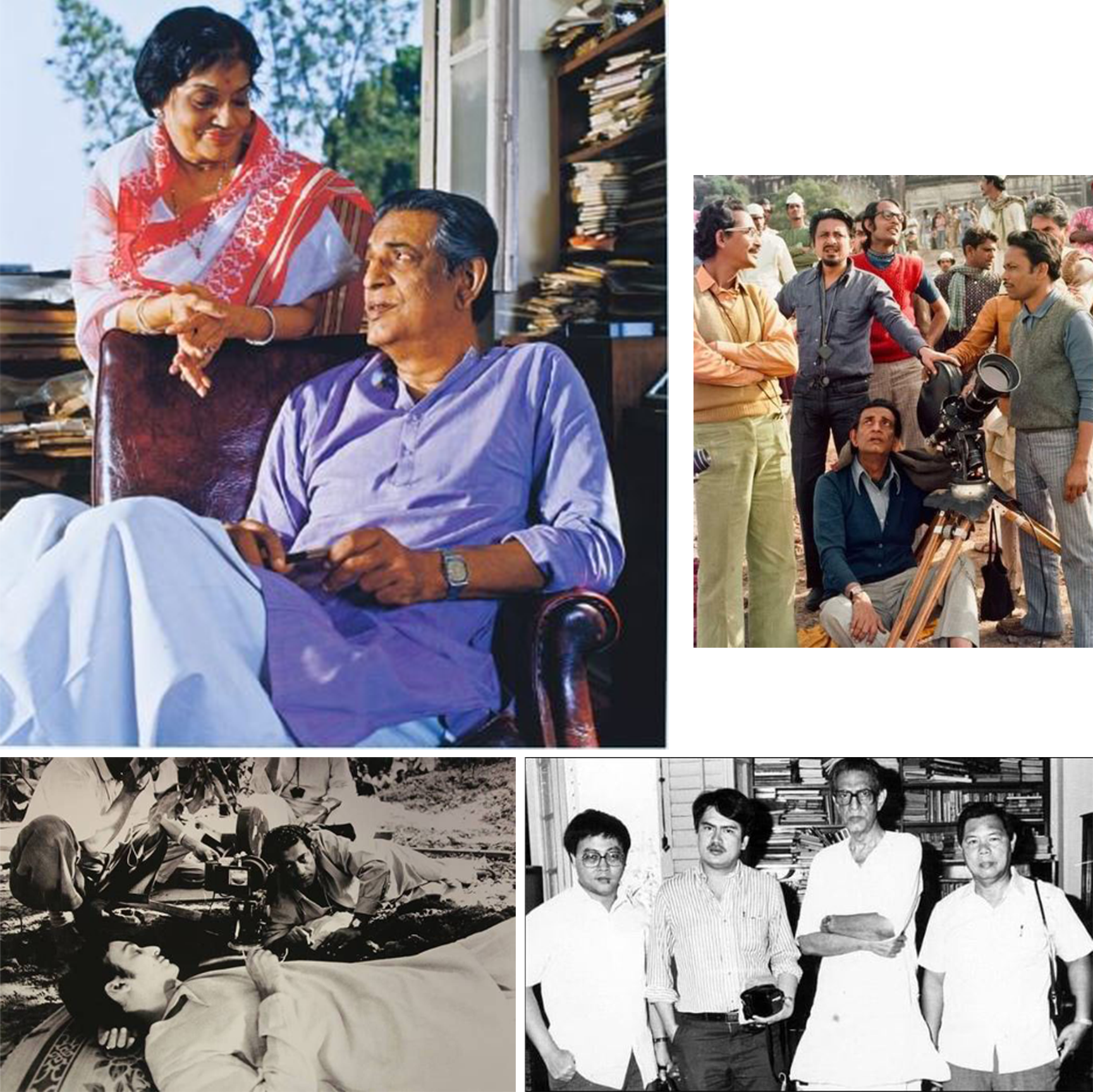

پیررل سینما کے دو بڑے ناموں ، جاوید اختر اور شبانہ اعظمٰی سے ستیہ جت رے محو کلام ہیں

’’مجھے یہ خیالات خاصے جلدی آ جاتے ہیں۔۔۔ ان میں سے کچھ تو اس وقت ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں جب ابھی سین لکھنے کی سٹیج ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ میرے دماغ میں آتے ہیں، میں انہیں لکھ لیتا ہوں۔ یہ عام طور پر مخصوص آرکسٹراکا رنگین لباس پہنے ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی نوٹ کر لیتا ہوں۔۔۔ لیکن میں اس پر اصل کام تب شروع کرتا ہوں جب میں اس فلم کے دیگر ہر کام سے فارغ ہو جاتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ’ فائنل کٹنگ‘ بھی کر چکا ہوتا ہوں۔

’’فلم میکنگ کے تمام مراحل پر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ موسیقی کو کہاں کہاں، کب کب اور کن کن سازوں کی ضرورت پیش آئے گی۔۔۔

’’۔۔۔ اور یقیناً آخری خوشی مجھے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف صوتی طور پر ہی درست نہیں بلکہ اس’ سین‘ کے لیے بھی انتہائی موزوں ہے جس کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔‘‘

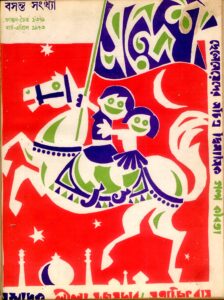

1961ء میں ستیہ جِت رے نے بنگالی زبان میں شائع ہونے والے بچوں کے مشہور رسالے ’ سندیش‘ کو دوبارہ نکالنے کا اہم کام کیا۔ انہوں نے ’سندیش‘ کے صفحات اپنی مصوری اور بہترین کہانیوں سے بھر دئیے۔ یہ رسالہ بچوں، نوجوانوں اور بڑوں میں یکساں مقبول رہا۔ ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے سندیپ نے اسے جاری رکھا لیکن اس کے ماہوار چھپنے میں رکاوٹیں آنے لگیں۔ 2003ء میں امریکی’فورڈ فائونڈیشن‘ نے اس رسالے کے لیے 22 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دی۔ اب یہ رسالہ ماہوار تو نہیں رہا لیکن جب بھی نکلتا ہے تو آن لائن بھی مل جاتا ہے۔

رسالے ’ سندیش‘ کا ذکر آیا ہے تو مجھے یہاں ایک فلم کا ذکر اہم لگتا ہے کہ سندیش سے براہ راست جُڑی ہوئی ہے۔ یہ گوپی گائینے باگا بائینے (1968 ء) ہے۔

اس فلم تک آتے آتے رے کی پوٹلی میں سولہ فلمیں سما چکی تھیں۔ گوپی اور باگا کے کردار وں پر رے کے دادا’اوپندر کشور رے چودھری ‘سندیش میں ایک کہانی اپریل تا ستمبر 1915 ء کے دوران قسط وار چھاپ چکے تھے۔’سندیش‘ ایک خاندانی وینچر تھا اور یہی اس فلم کی بنیاد بنا جو’بڑوں ‘ کے لیے کم اور’بچوں ‘ کی فلم زیادہ تھی۔ چیداند داس گپتا اپنی کتاب’دِی سینما آف ستیاجِت رے ‘ میں لکھتے ہیں؛

’’بنگال میں فلمیں دیکھنے والے سارے بڑے جو ’مڈ سمر نائٹ ڈریم‘ کی بجائے’ہیملٹ‘ کے شیدائی تھے، کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اس فلم کو کس نظر سے دیکھیں لیکن بچوں کو تو اس فلم نے دیوانہ بنا دیا تھا۔‘‘

اس فلم کو فلمانے کے لیے رے نے تھر کے صحرا کو چُنا اور اس کے لیے انہیں جیسلمیر، راجھستان کے مہاراجہ سے اجازت لینی پڑی۔ وہ اس کا احوال جس طرح اپنی کتاب ’اوور فلمز، دیئر فلمز‘ میں بیان کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے؛

’’آپ کیا ممبئی سے آ رہے ہیں؟‘ ، مہاراجہ نے پوچھا۔

’نہیں۔‘، میں نے جواب دیا،’ کولکتہ سے۔‘

’تو یہ ایک بنگالی فلم ہے جو آپ بنا رہے ہو ؟‘

مجھے مہاراجہ کے لہجے میں ناامیدی کی جھلک دکھائی دی۔ مہاراجہ کے دیوان خاص میں دیواروں کے ساتھ ساتھ بچھے صوفے عجیب اداسی بھرا منظر پیش کر رہے تھے ۔ وہ میرے ساتھ والے پر بیٹھ گئے۔ ۔۔۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ میں وہاں بیٹھا جیسلمیر، جو چتوڑ کے قریب مغربی راجھستان کے سب سے قدیمی قلعے کے مہاراجہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔۔۔ کیا یہ مہاراجہ ایک فلم کمپنی کی اپنے علاقے میں دخل اندازی کو برداشت کر پائے گا ؟ ، میں نے سوچا۔

’لیکن جیسلمیر ہی کیوں؟‘ ، مہاراجہ نے پوچھا۔ وہ لگ بھگ چالیس کا تھا۔

میں اس سوال سے کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ ان کے اس سوال کا مطلب کیا تھا۔ میں نے کہا؛

’میں نے جیسلمیر کو دو وجوہات کی وجہ سے چُنا ہے۔ اول یہ ہماری کہانی کے لیے سب سے اچھی ڈرامیٹک جگہ ہے اور دوم اسے کسی بھی فلم میکر نے آج تک نہیں برتا۔‘

مہاراجہ نے ہمیں دوسرے نکتے پر ٹوکا اور تصحیح کی ؛’کچھ سال پہلے انہوں نے ایک فلم یہاں بنائی تھی۔۔۔ سسی پنوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک پنجابی کمپنی تھی۔‘

کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر مہاراجہ کے جسم نے جنبش کی، اس کی جھکی پلکیں بھی ذرا سی اٹھیں۔

’خیر ۔‘ ، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، ’آپ چاہو تو فلم بندی کر سکتے ہو۔‘

٭’کیا آپ کی فلم میں رقص بھی ہیں ؟‘ ، مہاراجہ نے پوچھا۔

’بس ایک ہی رقص ہے اور وہ بھی شیطانوں کا۔ لیکن یہ یہاں نہیں ہے۔ یہ بنگال کے ایک جنگل میں ہے۔‘

مہاراجہ ہولے سے مسکرایا۔ یہ فروری کا مہینہ تھا۔ ہم اس سے پہلے دسمبر میں ملے تھے۔ اس دوران ہم بنگال میں شوٹنگ کرتے رہے۔۔۔۔ اور اب ہم 800 سالہ پرانے قلعے، جو ہمارے لیے’ ہالہ‘ تھا، ہالہ یعنی بُرے بادشاہ کی سلطنت۔

’مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی اجازت درکار ہے ؟‘ ، مہاراجہ نے کہا۔

’ہمیں پرانے محل کی چھت پر شوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔‘ ، میں نے جواب دیا، ’اور وہاںقلعے کی مختلف جگہوں پر مخصوص نقوش و شکلوں والے جھنڈے بھی لہرانے ہیں۔ ‘

’آپ میرا جھنڈا تو نہیں ہٹائو گے ؟‘

’نہیں، بالکل نہیں۔ ‘

’تب تو ٹھیک ہے۔‘

’اور ہم آپ کا بڑا ڈھول۔۔۔ بھیری۔۔۔ بھی جنگ کے ایک سین کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے۔‘

’ٹھیک ہے لیکن آپ اسے قلعے سے باہر نہیں لے جائو گے۔‘

’اور ہمیں کچھ اونٹ بھی درکار ہیں۔‘

’کتنے ؟‘

’دو تین سو۔۔۔ زین پوش ۔۔۔جن پر آدمی بھی سوار ہوں۔‘

’بس یہی کچھ ہے۔‘

’جی۔‘

او، ہاں ، میری بیٹی آپ لوگوں کی شوٹنگ دیکھنا چاہے گی۔ اپنا پروگرام کمار بہادر کو بتا دینا۔ مہاراجہ نے پاس کھڑے کمار کو ہی انتظامات کے لیے کہا تھا۔

ہم بارہ لوگ مہاراجہ کے دیوان خاص میں بیٹھے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے گلاب جامن کھا رہے تھے۔

’ہم بھی رسگلے بناتے ہیں۔‘ ، مہاراجہ نے کہا۔

ہم اپنی شوٹنگ ختم کر چکے تھے اور ہم نے اگلے روز وہاں سے روانہ ہو جانا تھا۔

’۔۔۔۔ میں زیادہ فلمیں نہیں دیکھتا۔ میں ایسا تب ہی کرتا ہوں جب دہلی جاتا ہوں۔ یہ لیکن اب اچھی نہیں ہوتیں۔ مجھے ’ پرینیتا ‘ بہت پسند ہے اور دوسری ، کیا نام ہے اس کا ؟ یہ بھی بنگالی کہانی ہے۔۔۔ ہاں یاد آیا ۔۔۔ دیوداس۔ بہت ہی آرٹسٹک ہے۔‘

مہاراجہ اب باگا بائینے کی طرف مڑا۔

’تم اپنی ڈھولک ساتھ کیوں نہیں لائے۔ میں نے آپ کو، اسے آج بجاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو یہ ساتھ ضرور لانا چاہیے تھی تاکہ ہمارے لیے بجا سکتے۔‘

۔۔۔۔مہاراجہ اس طرح سے کسمسائے کہ ہمیںاندازہ ہو گیا جیسے ہمارے لیے اب جانے کاوقت ہو۔

’میں نے آج دیکھا کہ فلم بنانا ایک مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ اب آپ لوگوں کو کچھ دن مکمل آرام کرنا چاہیے۔‘

ہم نے ایک ایک کرکے کمرے سے نکلنا شروع کر دیا۔

ہم نے ایک ایک کرکے کمرے سے نکلنا شروع کر دیا۔

’آپ کو ہماری فلم کے پریمئیر شو پر کولکتہ ضرور آنا چاہیے۔‘ ، میں نے کہا۔

مہاراجہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ ایک بار پھر باگا کی طرف مڑے۔

’صرف اس شرط پر اگر یہ ڈھولک بجانے کا وعدہ کرے۔‘۔۔۔۔۔۔ (1968 ء)

فلم ’گوپی گائینے باگا بائینے‘ اپنی جگہ لیکن اس کے خاکے (سٹوری بورڈ) اپنی جگہ کمال کے ہیں۔ یہ فلم آج بھی ستیہ جِت رے کی، بچوں کے لیے بنائی سب سے اعلیٰ فلم ہے۔ مزاح اور لطف سے بھرپور کچھ ایسی ہے کہ اسے ایک عمدہ ’ ایجاد ‘ کا درجہ دیا جا سکتا ہے؛ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو پہلے کبھی بھی کسی نے پیش نہیں کیا تھا، کاش کہ یہ فلم مکمل رنگین بنی ہوتی ۔ بدیس میں اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کیا گیا تھا، بائیوگرافر ’ سیٹن میری‘ جس نے’ پورٹریٹ آف اے ڈائریکٹر ‘لکھی، نے البتہ لکھا ؛

’’یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ یہ فلم بہت ہی جلد مقبول کلچر کا حصہ بن گئی ہے اور اس کا کوئی گیت ایسا نہیں ہے جسے کوئی بھی بچہ گانا نہ جانتا ہو۔‘‘

دیس میںالبتہ ہر کوئی، چاہے وہ بنگالی تھا یا نہیں، اس کا دلدادہ تھا اور اب بھی ہے اور میں بھی اُن میں شامل ہوں۔ یاد رہے کہ اس کے سارے گیت ستیہ جِت رے نے خود لکھتے تھے اور ایک اُن کی اپنی آواز میں بھی ہے۔

ستیہ جِت رے نے اپنی تحاریر (کہانیاں، مضامین، یادداشتیں فلم میکنگ پر مبنی تحاریر وغیرہ ) کا ایک بڑا ذخیرہ پیچھے چھوڑا ہے۔ ’’فیلودا سیریز‘‘ (فیلودا جو شرلاک ہومز کا پرستار ہے۔ فیلودا شرلاک ہومز کی ہی طرح ایک بنگالی جاسوس ہے فرق البتہ یہ ہے کہ اس کا ایک ساتھی نہیں، دو ساتھی، ٹوپشی اور لا ل موہن بابو ہیں جبکہ شرلاک ہومزکا ایک ہی ساتھی ، ڈاکٹر واٹسن ہے۔) فیلودا کی جاسوسی کہانیاں/ناول ہوں یا’’پروفیسر شونکوسیریز‘‘ کے سائنس فکشن یہ سب اس ذخیرے کا فقط ایک حصہ ہے۔ ستیہ جِت رے کا اپنا کہنا ہے کہ شونکو کا کردار آرتھر کونان ڈوئل کے کردار ’پروفیسر چیلنجر‘ سے ماخوذ ہے۔ اس کردار پر ان کے والد کے تخلیق کردہ کردار’ ہیشورام ہوشیار ‘ کا بھی اثر ہے۔ تارینی کورو (تارینی چاچا) کی کہانیاں ان سے الگ ہیں۔ یہ کہانیاں تارینی چاچاکے ذاتی تجربات جو بھیانک ہیں، پراسرار ہیں لیکن ساتھ میں مزاحیہ بھی ہیں۔

’فاتک چند ‘ کی مہمات ایک ایسے بچے کی ہیں جو کولکتہ کے سکول سے اغوا شدہ ہے۔ ستیہ جِت رے نے جہاں جانوروں پر بھی کہانیاں ( فیبلز) لکھیں وہیں مُلا نصیر الدین کی کہانیوں کو بھی بنگالی میں پیش کیا۔ یہ سْوجان ہاربولا ‘اور مُلا نصیرالدین گالپوکے نام سے شائع ہوئیں۔ فلم میکنگ کے حوالے سے اور ذاتی تجربات پر مبنی تحاریرالگ سے ہیں۔ ان میں ’بچپن کے دن؛ ایک یادداشت ‘، ’آپو ٹرائلوجی‘، ’ پاتھر پنچلی‘ ، ’رے آن سینما‘ ،’’ہماری فلمیں، ان کی فلمیں ‘‘ شامل ہیں۔

پراسرار کہانیاں ہوں یا عمومی بنگالی کرداروں پر مبنی کہانیاں یہ سب بچوں ، نوجوانوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہیں گو ستیہ جِت رے نے انہیں نوجوانوں ( ینگ اڈلٹ) کے لیے لکھا تھا۔ ان میں ایک اہم سیریز ’بارہ کہانیاں‘ ہے جس میں سات کتابیں شامل ہیں۔ شاعری( لیمرکس) کے حوالے سے ان کی کتاب ’گھوڑے کے کچھ انڈے (تورے بندھا غورار دیم) بھی اہم ہے۔ ستیہ جِت رے کا کام، چاہے یہ فکشن ہے یا پھر نان فکشن، بنگالی کے علاوہ انگریزی اور دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے۔

میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ۔۔۔ غور کرنے پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ستیہ جیت رے کی ان کہانیوں کی زیریں سطح پر ایک قسم کی’بیراگ‘ کی دھندلی سی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ دوری، بیراگ اور ایک پر اسرار مگر روحانی اداسی کی کیفیت ستیہ جیت رے کو ٹیگور کے ویدانتی فلسفے کے بہت قریب لے آتی ہے۔۔۔۔

میرے نزدیک شاید ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گرافکس ہوں، فلمیں ہوں ، موسیقی ہو یا پھر کہانیاں، ستیہ جِت رے کا المیہ تشخص کا المیہ رہا ہے۔ اور یہ ہر اس بنگالی کا المیہ تھا جواُس دور میں جی رہا تھا جس میں یہ نعرہ عام تھا؛

’’انگریزی بولو، انگریزی میں سوچو، یہاں تک کہ خواب بھی انگریزی میں دیکھو۔‘‘

یہ وہ دور تھا جب بنگال سمیت پورے ہند میں تب کی نئی نسل نے مقامی روایات کو رد کرکے مغرب کی نئی شناخت کو اپنا لیا تھا۔ اسی دور میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا، اپنی جڑوں کو پھر سے تلاشا اور کامیابی سے مغرب اور مقامی ثقافتوں کو آپس میں سمونے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نوجوان روایات اور جدیدیت کے امتزاج سے ایک نئی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ایسے عبوری ادوار میں میانہ روی کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگوں میں ایک خاص قسم کی’دُوئی‘ در آتی ہے اور ساتھ ہی ان میں اس تبدیلی کی وجہ سے ایک اذیت بھی جنم لیتی ہے۔ ستیہ جِت رے میں بھی ’شناخت‘ کا یہ مسئلہ اہم اور نمایاں نظر آتا ہے اور ان کی ذات میں یہ اذیت اور کرب بھی متوازی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی فلمیں ہوں، خاکے (گرافکس) ہوں یا پھر فکشن، سب میں اپنی روایات سے جڑا رہنا بھی نظر آتا ہے اور ساتھ میں جدیدیت کا عنصر بھی موجود ہے اور ان کے زیریں خانے میں اذیت بھی ہے جسے وہ چھپانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ وہ اگر ٹیگور کے ویدانتی فلسفے کے قریب نظر آتے ہیں تو اسی لیے کہ ٹیگور خود بھی ان کے اجداد کی طرح اسی فکری بحران کے دور کی پیداوار تھا۔رے کا ذہن اگر مغرب اور بدیسی خیالات کی طرف زیادہ جھکتا تو اس کے کام میں خیر و شر کی واضح تفریق، مارکسی انقلابیت، الحاد، ہورر، سرئیلزم واضح طور پرجھلکتا لیکن ایسانہیں ہے۔

دورحاضر کے مقبول ترین اداکار عامر خان ، انڈین سینما کے نینشل میوزیم میں عظیم فلم ساز ستیہ جت رے کے مجمسے کے سنگ ، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے

وہ غیر مذہبی، امید پرست، مغربی جدیدیت اور مائو کا پرستار ہونے کے باوجود اندر سے ایک کٹّر بنگالی ہیں۔ وہ ڈی سیکا سے متاثر تو ہیں، انہیں کوروساوا کی راشومان پسند تو ہے لیکن وہ’پاتھِر پانچلی‘ کو نہ تو’سائیکل چور ‘ کا چربہ بنانا چاہتے تھے اور نہ ہی راشومان کا۔ ان کی ساری فلمیں یا تو بنگالی/ ہند کے ادب پر مبنی ہیں یا ان کی اپنی، ہم عصر زمانے پر لکھی تحریروں پر مبنی تھیں۔ وہ بنگالیوں کی نئی نسل کو شرلاک ہومز تو دینا چاہتے تھے لیکن اپنے انداز میں، ‘ فیلودا ‘ کے روپ میں۔ وہ چاہتے تھے کہ بنگالی بچے بھی’پروفیسر چیلنجر‘ کے کردار کو جانیں لیکن وہ آرتھر کونان ڈوئل کو ترجمہ نہیں کرتے، انہوں نے ‘ پروفیسر شونکو تخلیق کیا، انہوں نے تارینی چاچا کا کردار بنایا۔ انہوں نے یونانی دیو مالا سے ’ پیگاسس‘ تو لیا لیکن کہانی اپنے ماحول میں ترتیب دی (کہانی؛ ناراہری بابو، ٹیپواور گلابی بابو)۔ انہوں نے یورپی تاریخ سے ’ ہنی بال‘ تو لیا لیکن اس کا استعمال اپنی مرضی سے کیا (کہانی؛ سدانند کی ننھی دنیا)۔ انہوں نے سائنس سے نظریہ ارتقاء تو اٹھایا لیکن اسے پوری وِٹ کے ساتھ یوں کہانی میں ڈھالا کہ پڑھنے والامحظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ نظریہ ارتقاء کا بھی قائل ہو جائے (کہانی؛ قصہ مریگانکو بابو کا)۔

جیسا کہ میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ ستیہ جِت رے صرف ایک فلم ساز ہی نہیں بلکہ وہ ایک عمدہ ادیب، مصور، گیت نگار اور موسیقار بھی ہیں تو ان کی تحریروں میں مصوری، گیت نگاری اور موسیقیت بھی نظر آتی ہے۔ کہانیوں پر ان کے گرافکس اپنی جگہ لیکن الفاظ میں منظر نگاری ایسی جیسے وہ منظر آپ کے سامنے ہو، موسیقیت ایسی جیسے سٹیج فلم کے بیک گرائونڈ میں سُر بکھرے ہوں؛

ساری چیونٹیاں تب مل کر چینی کے دانے کو پرنالے کی طرف دھکیل رہی تھیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہیں یوں دیکھنا کتنا مزے کا منظر تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ سب ایسے قُلی ہیں جو بھاری وزن دھکیل رہے ہوں، اور ساتھ میں گا بھی رہے ہوں ، ’’ زور لگا کے ہیا۔۔۔ ہیا بھئی ہیا۔۔۔۔ اور آگے بھیا۔۔۔ ہیا بھئی ہیا۔۔۔ جی لگا کے ، ہیا۔۔۔ ہیا بھئی ہیا! (سدا نند کی ننھی دُنیا)

یہاں بنگالی سینما کے حوالے سے یہ کہنا بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ 2021 ء میں جب ستیہ جِت رے کی پیدائش کا صد سالہ جشن منایا جا گیا تو اِس سینما کے چار اہم نام اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ہم عصر بھی تھے اور انہوں نے بنگالی سینما کی’’نیو ویو‘‘ ،’’ نیو رئیلسٹ‘‘ تحریکوں کی اَگوائی بھی کی تھی۔

یہاں بنگالی سینما کے حوالے سے یہ کہنا بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ 2021 ء میں جب ستیہ جِت رے کی پیدائش کا صد سالہ جشن منایا جا گیا تو اِس سینما کے چار اہم نام اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ ہم عصر بھی تھے اور انہوں نے بنگالی سینما کی’’نیو ویو‘‘ ،’’ نیو رئیلسٹ‘‘ تحریکوں کی اَگوائی بھی کی تھی۔

رِتوِک گھاٹک سب سے پہلے اس دنیا سے گئے؛ وہ 50 برس کی عمر میں فروری 1976 ء میں فوت ہوئے۔ ستیہ جِت رے دوسرے تھے؛ ان کا انتقال 23 اپریل 1992ء کو کولکتہ میں ہوا۔ وہ اپنی کہانی ’بنکو بابو کا دوست‘ اور اس پر مبنی اپنے سکرپٹ’ایلین ‘، جس سے متاثر ہو کر سٹیون سپیلز برگ 1982 ء میں(ای ٹی) بنا چکا تھا، پر اپنی فلم بنا ناچاہتے تھے۔ وہ ستار نواز’روی شنکر ‘پر ایک دستاویزی فلم بنانے کا بھی خیال رکھتے تھے، وہ ’ مہا بھارت‘ کی دیو مالا کو بھی فلمانا چاہتے تھے، ان کا یہ دل بھی تھا کہ وہ ای ایم فوسٹر کے 1924 ء کے ناول ’اے پیسج ٹو انڈیا‘ پر اپنے ڈھب سے فلم بنائیں لیکن موت نے ان کے یہ سپنے پورے نہ ہونے دئیے۔ تاپِن سِنہا اس دُنیا سے جانے والے تیسرے تھے؛ وہ 84 برس کی عمر میں جنوری 2009 ء میں فوت ہوئے۔ مرنال سین آخر میں گئے؛ وہ 95 برس کی عمر میں دسمبر 2018 ء میں فوت ہوئے۔

میری تعلیم و تربیت میں رِتوِک گھاٹک، تاپِن سِنہا، مرنال سین کی فلموں اور ستیہ جِت رے کی فلموں و تحریروں کا اہم کردار رہا ہے۔ میں نے ستیہ جِت رے کی جن 18 کہانیوں کو منتخب کرکے انہیں اردو میں ڈھالا ہے، اس سے ستیہ جِت رے کی تحاریر کے ارتقاء کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ 1962 ء سے 1990 ء کے عرصے پر محیط ہیں اور اس عرصے کے بنگال کی وہ تصویریں پیش کرتی ہیں جن سے ہم میں سے اکثر ناواقف ہیں۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ختم شد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔